Plaidoyer pour l’adversité

C’était un bel après-midi de septembre, l’école reprenait doucement pour une nouvelle année. Les histoires, forcément fabuleuses, s’échangeaient entre deux leçons aussi vite recopiées qu’oubliées.

C’était un bel après-midi de septembre, et l’on avait passé les quelques derniers jours à clouer des planches sur les volets, à scotcher tout de qui était en verre et dirigé vers l’extérieur, à faire des stocks homériques de bouteilles d’eau et de paquets de pâtes.

C’était un bel après-midi de septembre, et Hugo arrivait.

Hugo, pour la plupart des gens est un prénom. Pour ceux qui étaient aux Antilles en 1989, c’est un souvenir marquant. Pour le petit garçon de presque 8 ans que j’étais, ce fut la découverte de beaucoup de concepts qu’aujourd’hui on labelliserait facilement “traumatismes” mais qui ont été des piliers fondateurs.

Paradoxalement, je n’ai que peu de souvenirs de cette nuit-là. Des images fugaces. Un oiseau malchanceux venant finir son existence sur un carreau de fenêtre. Un cocotier accommodant venant se coucher petit à petit sur la grande porte fenêtre plutôt que de voler en éclats dans le salon. Un réveil un peu tumultueux quand les hurlements du vent se sont soudain faits plus forts, après qu’ils soient partis avec le toit de ma chambre. Le fait que la seule idée qui m’ait traversé l’esprit à ce moment là ait été “Quand même, ils vont vite ces nuages”. Des bouts de nuit dans la baignoire, sous l’évier… Partout où les parents estimaient que l’on serait en sécurité, ma soeur et moi.

Des parents absolument terrifiés, s’alarmant des quelques centimètres d’eau dans la maison, du bruit du vent, de l’état dans lequel on allait retrouver les voitures, tentant de se rassurer en entendant la radio dans leur chambre “Au moins, si on l’entend encore, c’est qu’on a encore une chambre…”

Comme tout ce qui ne nous tue pas finit par passer, Hugo s’en est allé. Laissant derrière lui un paysage de désolation. Des arbres que l’on croirait éternels gisant à terre, tels des épaves. Épaves dont on ne manquait pas par ailleurs, le port était une zone de guerre. Et c’est vers le précieux bateau de mon père que ses pas se sont dirigés. Horreur, à l’endroit où le fier Cannelle était amarré, un mât sortait de l’eau. Un mât avec le bon nombre de haubans et les même poulies… Que tous les modèles sortis de la même usine la même année et dont il se trouve qu’un semblable était amarré bord à bord du nôtre.

Cannelle, ce farceur avait décidé de se payer une promenade à terre, avalant une vingtaine de mètres avant de se rappeler qu’étant un voilier de plus de 10 mètres, il n’était pas sensé batifoler là, ni même batifoler tout court d’ailleurs.

Pour sa peine, il s’en est sorti avec l’équivalent bateau d’un bras cassé. La quille, ce machin de plomb de 30cm d’épaisseur était pliée. Oh pas de beaucoup, mais assez pour que les adultes aient l’air effarés par “la force du truc”

L’école ? Quelle école ? Hugo, pour tous les enfants de cette année 89 aux Antilles, ça a été une double ration de vacances d’été, le temps que l’on reconstruise l’école. Parce que voyez vous, elle avait envie de vacances, elle aussi.

Il aura suffit d’une nuit pour qu’un petit garçon prenne conscience de la mort, de la place de l’humanité lorsque la nature gronde, et de la vacuité de la peur face à la fatalité.

Pas avec ces mots là évidemment. Sans mots même quasiment. Sauf une certitude profondément ancrée que rien n’est éternel. Et qu’à part faire au mieux avec les cartes que l’on a à un instant donné, notre emprise sur le monde est un souffle qui disparaît à la moindre brise.

Marilyn — 1995

Autre année, autre Septembre, autre prénom. Marilyn, 1995.

Céline Dion venait d’annoncer au monde qu’elle souhaitait être aimée encore. Et le mémo n’avait probablement pas été suffisamment diffusé puisqu’un jeune adolescent reçut le message qu’il allait devenir un de ces enfants de divorcés que l’on trimballe d’une garde à un entretien psychologique. Et à chacune de ces étapes le peu de lien qui restait dans ce qui était avant une famille était arraché à coup d’avocats, d’huissiers et de longues sessions de doutes.

Marylin est arrivée à point nommé. Noyant ces drames ordinaires sous des trombes d’eau et de vent. Oh pas tant de vent, suffisamment pour empêcher le jeune fumeur souhaitant s’adonner à son vice de s’en griller une. Et le forçant, en plein cyclone, à trouver un refuge près de l’eau, entouré de vent hurlant, à bâtir une muraille de corail séché pour enfin, pouvoir attenter à son espérance de vie en toute tranquillité.

Ou dit autrement, peu importe le tumulte et peu importe la petitesse du but que l’on se fixe. Si l’on accepte le tumulte autour de nous et que l’on cesse de lutter contre, on peut avancer. Parfois contre le vent, parfois avec. Toujours en le gardant à l’esprit.

C’est armé de ces expériences, pas encore solidifiées en certitudes que j’ai débarqué en métropole. Oh je connaissais déjà cet endroit étrange où il y a plus de deux saisons et où il peut faire tellement froid que le pantalon n’est plus seulement un accessoire de mode, mais bien une nécessité !

1999 — La tempête du siècle

Armé de ces expériences que j’ai longuement ri -et ris encore- de la fameuse, l’exceptionnelle, la terrible tempête du siècle en 1999. Où l’encore adolescent que j’étais est sorti au plus fort de la crise pour ressentir le vent et s’y perdre, pour finalement n’avoir qu’un vague coup de vent à la figure… Si c’était ça leur tempête du siècle, comment pouvaient-ils accorder de l’importance à ce qui les entourait ?

Comment pouvaient-ils verser des larmes sincères sur cette femme, écrasée par un arbre en ayant voulu dégager sa voiture de sous sa ramure alors qu’il tanguait déjà ? Comment pleurer une telle inconscience et une telle vanité ? Comment pleurer un tel aveuglement certes dramatique, mais révélateur de tant de failles que l’on ne savait plus ce qu’il fallait pleurer. Cette femme, ou notre vanité collective.

Bien des années plus tard, après avoir tenté, vainement, de faire comme si j’étais un de ces inconscients insouciants, la phrase m’est venue. Naturellement, au détour d’une conversation avec un chauffeur de taxi probablement partagé entre le plaisir que l’on s’intéresse à lui et la perspective de sa prochaine pause.

“Ce qu’il me manque, en France, c’est de vivre dans un endroit où la nature peut me tuer”

Ici, on ne dit pas “la métropole”, ou si on le dit on parle d’un empilement de béton, de gaz d’échappements et de misère humaine. Ici on dit “la France”, comme si l’entièreté du concept pouvait se résumer à un périphérique ou à un hexagone.

“Ce qu’il me manque, en France, c’est de vivre dans un endroit où la nature peut me tuer”

Cet instant d’épiphanie était encore jeune. Arrivé en une fin d’après midi ensoleillée à la sortie de l’aéroport de Luleå, pour un voyage de noces trop longtemps repoussé.

Il y a de ces endroits que l’on ne peut décrire avec des mots. Des endroits qui se vivent avec les tripes et qui se livrent à ceux qui savent écouter et pas seulement entendre, regarder et pas seulement voir. La Guadeloupe était de ceux-là, avant qu’elle soit transformée en paradis de béton et de botox pour métropolitain en manque d’exotisme.

La Laponie l’est toujours. Aussi vide d’humains que pleine de vie. Aussi désolée de civilisation que vibrante de culture. Aussi inviolée qu’un territoire jugé trop hostile peut l’être.

Pour l’hostilité, on repassera. Mis à part la jauge d’essence que l’on vérifiait à chaque passage devant une inespérée station service ou le niveau de victuailles devant une boutique semblant sortir d’un mauvais remake de Mad Max… On s’est promené au milieu d’une nature inviolée, pas vraiment menaçante mais indifférente au passage de ces deux curieux grands singes manifestement égarés loin de leur territoire.

De ces trop peu de jours, je suis revenu avec une histoire racontée par Ingmar, le patron d’un hôtel décidément trop loquace pour un nordique et ayant pris en pitié ces deux petits Français qui n’étaient pas sûrs de savoir ce qu’ils faisaient là.

“Chez nous…” disait-il de sa voix éraillée par des décennies à la ville avant de retrouver son arctique natal “Chez nous, il y a toujours un pot de café sur le feu. Les gens de Stockholm ont oublié pourquoi et parlent de la fika comme d’une tradition de bureau mais cela remonte beaucoup plus loin. Chez nous, il y a toujours un pot de café sur le feu parce que l’on ne sait jamais quand il fera la différence entre la vie et la mort quand le froid est là”

“Ce qu’il me manque, en France, c’est de vivre dans un endroit où la nature peut me tuer”

2008 — autre tempête, financière

Pendant ces années là, l’édifice social qui avait si longtemps semblé immuable, commençait à montrer des signes de faiblesse. On arrosait les banques pour payer leurs âneries sous le prétexte fallacieux qu’elles avaient le pouvoir de tous nous entraîner dans leur chute, “too big to fail” disait-on. On commençait à entendre parler de ressources qui n’allaient pas tenir jusqu’à ce que l’on se lasse de croissance. Et la pression des opinions publiques si désabusées de leur liberté qu’elles la confiaient désormais à des marchands de données se faisait sentir auprès de castes politiques qui avaient cru depuis des décennies que la Fin de l’Histoire était advenue, comme l’avait dit ce cher Francis Fukuyama.

La fatalité n’étant décidément jamais loin, une envie de liberté croissante et un pied au derrière sous la forme d’une mauvaise blague du système de santé ont donné naissance à une idée un peu folle. Puisque l’économie était un animal malade qui courait après sa queue comme une carne affamée court après l’espoir d’un repas, il fallait remettre un peu de bon sens dans cette course folle. Et quel meilleur moyen de repartir de la foule, cette foule qui depuis peu s’était découvert une parole sur des réseaux encore à ce moment sociaux.

Et la petite musique montait, la certitude inexorable que l’on allait vers une rupture, que ça vienne des ressources, ou de la finance, ou encore d’un ras le bol des populations, quelque chose allait lâcher.

Las, les prédictions c’est dur. Surtout quand ça concerne l’avenir. C’est finalement le climat qui a provoqué les premiers remous suffisant pour passer outre l’entêtante musique du quotidien et du toujours pareil.

Non seulement nous étions en train d’arriver à des maxima de production sur des trucs aussi accessoires que le pétrole ou les phosphates (dont on fait les engrais, rappelons le !), mais dans l’intervalle on avait suffisamment pourri notre propre planète que les chances du toujours pareil s’amenuisent chaque jour un peu plus. Il ne manquait plus que la note finale pour que le château de cartes prenne conscience de sa fragilité.

Tiraillé par cette l’idée de vivre au contact d’un monde vivant, plusieurs solutions ont été envisagées. Ce fût d’abord l’appel du Nord, retourner dans ces étendues désolées et revenir au contact d’une nature que l’on pouvait sentir virer au bout de nos doigts en passant d’une scène bêtement photogénique à une autre.

Puis ce fut le voyage. Puisqu’après tout comme le dit la légende les humains sont tiraillés entre l’envie de l’arbre et l’envie de la pirogue pour savoir s’ils doivent faire des racines ou des ailes, jusqu’à comprendre qu’il faut un arbre pour faire une pirogue. Le voyage comme réponse à l’adversité, l’accepter comme un quotidien et revenir à des méthodes plus simples, plus pures. Ne plus avoir de demeure et l’emporter partout avec soi.

Un bien beau rêve romantique que voilà, puisque notre chère civilisation a fini par convertir même les derniers chasseurs cueilleurs qui survivent en son sein à la dépendance au pétrole. Si les manouches ne peuvent plus vivre sans, quelle vanité de penser qu’un duo de petits blancs sagement biberonnés à l’huile de roche allaient pouvoir s’en sortir.

“Le nomade sur son bateau est un rêve d’une société dopée au pétrole“

Tant pis pour le vent dans les voiles, s’il nous faut revenir encore plus loin pour accueillir la fatalité, alors peut-être que la demeure ne doit pas seulement être un “où” ou un “comment” mais au moins aussi important un “avec qui” ?

Alors que nous reste-t-il, à nous enfants de la fin du pétrole et des illusions perdues de la consommation joyeuse ? Que nous reste-t-il à nous qui regardons, ahuris de tant d’aveuglement, la conclusion de Fukuyama dicter la marche des nations somnambules nous mener tout droit vers le gouffre ?

Il nous reste la résilience, si nous apprenons à en faire une force.

Si Prométhée m’était conté

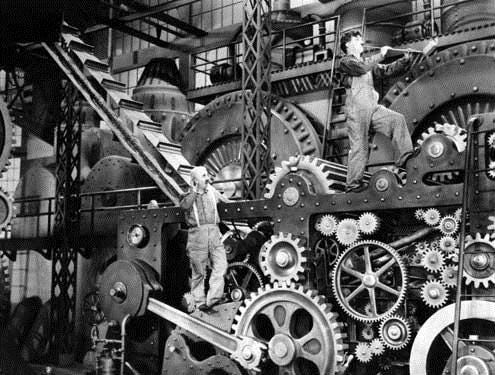

Faisons ici une pause pour constater l’étendue des avancées de cette chère espère humaine. Passer de proie à prédateur, de nomade à sédentaire, colonisant littéralement l’intégralité des terres atteignables, pour finir par mettre en coupe réglée l’intégralité du vivant au service d’une seule et même idée : se faciliter la vie.

En ceci, nous ne sommes pas si différents des ruminants qui préfèreront l’herbe qu’ils foulent de leurs sabots aux feuilles parsemées d’épines des ronces. Pas si différents des prédateurs qui préféreront la proie faible, jeune ou malade pour ne pas risquer un coup de corne ou une poursuite sans résultats.

Pas si différents, en somme, de ces “bêtes” dont nous voudrions nous distancier depuis que la civilisation humaine a pris conscience d’elle-même. Et pourtant, si l’on creuse sous nos vernis sociaux, sous nos grands idéaux et sous nos faux semblants, il apparaît que les besoins qui nous animent sont bien les même que partout dans le vivant, nous sommes des bestioles comme les autres. Ce n’est pas Maslow qui dirait le contraire…

Pas si différents mais tout de même, avec la conscience de nous-même, non pas en tant qu’espèce mais en tant qu’individus, avec nos besoins et nos attentes propres, avec nos déterminismes construits à force d’expérience. Bref, nos individualismes.

Harari postule dans Sapiens que la spécificité de l’espèce humaine tient à ce qu’elle s’est inventé des réalités interpersonnelles. Des récits qui ne sont vrais que tant que suffisamment de monde y croient. La monnaie en est un bon exemple en ceci que sans la valeur totalement arbitraire des morceaux de métal ou de papier que nous tenons, ils ne seraient que des morceaux de métal ou de papier.

Et nous avons vogué pendant des millénaires, accumulant les récits et les réalités interpersonnelles. Créant des gouffres et des ponts, des empires et des guerres, des merveilles et des horreurs. Mais toujours créant ensemble.

Jusqu’à arriver à une société d’abondance. Jusqu’à arriver dans un monde où tout désir était permis et encouragé, où toute ambition était saine et saluée, où la liberté se portait en étendard face aux vicissitudes du quotidien. Toujours plus loin, plus haut, plus fort, plus vite…

Ce monde d’abondance, permis par l’explosion des techniques et de l’exploitation sans limites des combustibles fossiles nous ont offert plusieurs rêves vieux comme l’humanité. Un monde libéré de calamités de plus en plus nombreuses. Un monde où les déterminismes de naissance ne signifiaient plus obligatoirement une mort au même niveau. Un monde où le savoir s’est développé comme jamais. Un monde où les idéaux démocratiques ont pu émerger sous une forme moderne, face à la perspective possible d’élévation de chacun.

Ce rêve nous a tenu chaud pendant un siècle et demi, transformant l’humanité de sujets à citoyens à individus à consommateurs. Bien sûr pas partout et bien sûr bien du chemin serait encore à faire dans cette voie là si nous avions le temps.

Mais nous ne l’avions pas. Nous ne l’avons plus.

Icare 2.0

Parce qu’en chemin, nous avons perdu cette donnée essentielle chère à Harari : cette réalité interpersonnelle, cette interdépendance entre les humains, cette conviction profondément ancrée que sans “les autres” on allait nulle part. Un de nos grands auteurs les a même qualifiés “d’enfer” ces autres sans qui notre espèce n’aurait probablement jamais quitté ses grottes.

Nous ne l’avons pas ou plutôt nous ne l’avons plus. Parce que cette abondance était un pacte Faustien. Là où nous avons pendant des millénaires mis en coupe réglée notre sol, allant jusqu’à nous battre pour ce qu’il pouvait nous offrir, nous avons depuis un siècle et demi mis en coupe réglée notre sous-sol. Exploitant des ressources non renouvelables comme jamais, achetant à crédit un bonheur présent contre un futur incertain, faisant des plans sur une comète qui déjà aujourd’hui fait baver d’envie des mineurs avides de richesses spatiales….

Et non contente de nous offrir des paradis à durée déterminée, cette abondance nous a également fait oublier d’où nous venons. La raison pour laquelle nous sommes arrivés jusque là et pour laquelle nous nous sommes dépassés pendant des millénaires : l’adversité.

En perpétuant l’idée qu’il était désormais possible de tracer sa route, de réussir seul, d’être le ou la meilleur(e) dans un domaine, nous nous sommes convaincus que l’abondance qui nous entourait était là pour durer et que cet acquis, pas social mais sociétal, était éternel.

Las, les physiciens nous disent que la seule éternité qu’ils constatent est l’entropie, et sur ce sujet comme sur d’autres, nous aurions dû, ou devrions, les écouter.

En se pensant maîtres et dominateurs du monde, nous avons oublié que la seule raison pour laquelle nous en sommes arrivés là, c’est par nos facultés de coopération et de synergie les uns avec les autres. En se pensant extraits des contingences de base et des calamités du quotidien, nous avons cru pouvoir devenir des individus sans nous préoccuper du groupe qui nous permettait d’être. Simplement être.

Tels des Icare aux ailes d’acier et de carbone, nous volons depuis un siècle et demi vers le soleil d’un monde aux ressources épuisées et au climat déréglé.

Parce que nous avons oublié l’adversité. Nous avons oublié que des forces nous dépassaient et se trouvaient hors de notre contrôle. Allant jusqu’à donner le pouvoir à des gouvernants qui promettaient de violer les lois de la physique contre la promesse d’une élection. Notre histoire ne manque ni de prophètes délirants ni de promesses magiques, mais peu se sont autant distingués que la classe politique de ce dernier quart de siècle en Europe en général et en France en particulier. Promettre échéance après échéance que tout allait revenir “comme avant” si tant est que l’on accepte de faire encore un petit effort, et ce malgré les données scientifiques s’empilant sur la crise à venir des ressources, du climat et de la biodiversité…

Je me suis longtemps demandé ce qui me différenciait, moi petit Antillais ordinaire, de mes contemporains. Et je crois que c’est l’adversité. Le fait d’avoir connu tout jeune ces forces contre lesquelles on ne peut rien et qui nous font nous sentir impuissants et démunis à exercer notre volonté.

Dans un monde qui bascule jour après jour dans des incertitudes, sociales, environnementales, économiques, politiques… Réapprendre l’adversité permet deux choses : d’une part, de ne pas considérer la volonté humaine comme souveraine. Nous sommes tous liés à des forces qui nous dépassent, quotidiennement. Et vouloir les soumettre est souvent destructeur et toujours vain. Et d’autre part se réapproprier l’incertitude comme norme, l’échec comme possibilité et la bonne volonté comme seule mesure de progrès. Avec le groupe, parce que dans un monde de chaos, un humain seul n’est qu’un grand singe ayant besoin du même territoire qu’un ours pour se nourrir. Et essayer de comparer la population des ours et celle des humains suffit facilement à se rendre compte que cette voie n’en sera jamais une.

Comme un virus dans les rouages

Toute cette première partie a été pensée et écrite avant que le désormais fameux virus ne nous réapprenne brutalement les limites de notre monde et de nos constructions sociales, politiques et économiques.

Reprenant à son compte la sentence désormais douloureusement familière de Jean Marc Jancovici, selon laquelle “la physique se moque bien des ambitions politiques des sociétés humaines” le coronavirus actuel nous montre que nos constructions humaines ont des limites. Nos systèmes de santé, pensés et financés pour faire face à l’ordinaire, souffrent face à l’extraordinaire. Notre économie optimisée pour le temps calme, cale et peine face au temps de la crise. Nos systèmes politiques eux-même semblent piloter à vue face à une situation que nous ne contrôlons décidément pas.

Et maintenant, que faisons-nous ?

Si les publications s’enchaînent pour nous expliquer que rien ne sera comme avant et qu’il y aura un après, il est difficile d’y voir autre chose que des voeux pieux quand par ailleurs les menaces bien plus durables qu’une petite épidémie se mettent à s’agiter autour de nous. De la “dépression du siècle” que l’on nous promet avec ces millions de personnes empêchées de continuer à travailler, aux tensions sur la fourniture de pétrole et de nourriture ou aux premiers frémissements de ce qui pourrait devenir un problème géopolitique. Tous les ingrédients se mettent en place pour qu’effectivement, l’après ne ressemble non seulement pas à l’avant, mais pas non plus à aucun “après” imaginé il y a des mois ou des années.

Dit autrement, le problème d’Icare n’est pas que ses ailes aient été trop destructrices de l’environnement ou que la cire qu’il ait utilisé n’était pas assez disruptive…

Le problème d’Icare a toujours été de vouloir se mesurer au soleil.

Et tous les rêveurs d’après et de lendemains qui chantent sont dans une même projection romantique de retour si ce n’est au “toujours pareil” du moins au “toujours plus et toujours mieux”. Reproduisant l’hubris d’Icare encore et encore.

Or; nous vivons avec cette épidémie et ce confinement un moment réellement unique. Un coup de semonce sans réelles conséquences immédiates et immuables. Certes les familles endeuillées se souviendront longtemps de cette épidémie, mais les autres ? La grippe espagnole du début du XXème siècle a été oubliée en deux ans. Celle de 1968 passée totalement sous silence. Et les deux ont tué beaucoup plus que ce que le coronavirus a tué jusqu’ici. En cela, ce ne sont pas des conséquences immuables.

La suite en revanche va laisser des cicatrices beaucoup plus profondes. Et certaines pourraient devenir littérales :

Le choc économique que l’on commence seulement à entrevoir pour l’après, avec en première ligne tous ces salariés de sociétés de service comme votre serviteur qui se retrouvent du jour au lendemain confrontés brutalement à leur utilité sociale négligeable.

Les tensions commerciales et géopolitiques sur des ressources primordiales comme la nourriture ou le carburant, le premier entraîné par l’épidémie et le second qui couvait depuis décembre.

Le changement climatique, en toile de fond qui va peser de plus en plus sur nos vies et va de toutes façons empirer pour les quelques prochaines décennies quoique l’on fasse tout de suite.

Pour qui s’intéresse aux sujets des limites du monde et de l’effondrement, cette épidémie apparaît comme une pause aussi forcée que salvatrice dans notre course au confort et à l’abondance. Comme si Icare, dans son ascension vers le soleil, avait pu chuter de quelques mètres sur une montagne sentant ses ailes commencer à le lâcher.

Cette épidémie, c’est le monde qui nous demande si l’on est bien certains de là où on veut aller. Et la réponse à cette question mérite au mieux un grand moment de réflexion.

Parce que passé ce moment de crise et de pause forcée dans nos vies à 100 à l’heure, les ressources terrestres seront toujours aussi limitées. Le climat sera toujours en train de dériver vers le pire. Les systèmes économiques ignorants des principes physiques du monde seront toujours à la manœuvre.

Et il nous appartiendra de savoir si, tel Icare, nous voulons recommencer à tenter de nous élever ou si cette fois-ci nous aurons appris de notre hubris collective.

Pour que cette question soit posée avec la gravité et le sérieux qu’elle nécessite. Nous aurons besoin d’une dose d’adversité. Cette fameuse adversité que nous ressentons tous en ce moment et qui nous fait revoir nos priorités vers des besoins beaucoup plus fondamentaux et non négociables.

Quelle vie voulons-nous à partir de maintenant, sachant que des catastrophes sont déjà arrivées et que d’autres vont nous tomber sur la figure, réglant nos dettes passées quoique nous fassions ?

Comment nous organisons nous pour penser le meilleur tout en continuant à prévoir le pire ?

Il n’y a que peu de certitudes à ce stade, mais en voici tout de même quelques unes :

Nous n’aurons pas le beurre du pouvoir d’achat et l’argent du beurre de la résilience. Pour paraphraser une fois de plus Jancovici : depuis 30 ans l’électeur vote pour des politiques qui le tuent à petit feu au profit du consommateur. Préférons nous faire bombance ou faire société ?

Comme le disait Paul Valery au sortir de la première guerre mondiale : “Nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortelles.” Il a suffit dans chaque pays, de quelques heures pour mettre l’économie plus ou moins à l’arrêt. Signant pour des troubles socio-économiques appelés à durer des années. Et rien ne dit que la crise sanitaire ne se transformera pas en crise sociale ou politique dans les pays les moins bien armés pour y faire face.

Enfin et peut-être plus important : oublions les lendemains qui chantent. Nous vivons une parenthèse de calme avant d’entrer dans une tempête économique qui sera suivie d’un tremblement de terre climatique. Les rêves romantiques de nouveau départ technophile ou d’illumination écologique ne remettant pas notre richesse en cause vont se fracasser sur les nécessités d’un quotidien inexorable.

Comment faire société dans un tel monde ? Certainement pas en prônant l’individualisme et la réussite personnelle comme nous l’avons fait depuis un demi siècle. Certainement pas non plus en optimisant à outrance des systèmes économiques qui déraillent au premier grain de sable.

En nous concentrant sur des réseaux de relations humaines “en circuit court” : Dunbar a théorisé le nombre de personnes pour lesquelles un être humain est capable d’entretenir une relation humaine stable, autrement dit le nombre de personnes pour qui l’on peut éprouver de l’empathie : 150. Développer des relations humaines résilientes nécessite d’éprouver de l’empathie pour ceux avec qui l’on évolue. Au-delà de cette limite, les liens se distendent et l’individualisme redevient plus commode.

En revenant à des besoins fondamentaux et non négociables : la part budgétaire moyenne dédiée à l’alimentation a été divisée par 5 en France entre les années 60 et aujourd’hui. Grâce à quoi ? Des engrais, des tracteurs, de la mondialisation et du travail peu cher. Autrement dit tous ces éléments contre lesquels tout Européen dit lutter. Parallèlement les budgets qui ont augmenté concernent des loisirs, des voyages, des gadgets électroniques certes pratiques mais dont la durée de vie pourrait s’exprimer autrement qu’en mois. Et par extension, tous ceux dont l’occupation professionnelle n’est pas liée à ces besoins fondamentaux devrait se poser des questions.

En arrêtant de croire aux vendeurs de rêve qui nous promettent du pouvoir d’achat payé à crédit et du confort acheté au détriment des conditions de vie de ceux qui nous suivront. Qu’ils viennent de la droite sous prétexte d’épanouissement du consommateur ou de la gauche sous prétexte d’accès au même confort pour tous.

Les cartographes de la Renaissance avaient une expression pour désigner une zone pour laquelle ils n’avaient pas de données “Hic sunt dracones” (Ici sont les dragons).

Nous serions bien avisés de suivre leur exemple et de considérer par défaut que l’avenir nous promet plus de dragons que de lendemains qui chantent.

Parce que pour le moment, tant du côté de ceux qui promettent le découplage carbone / PIB que de ceux qui promettent un retour à la croissance, on attend encore la preuve que leurs promesses soient autre chose que des incantations.